|

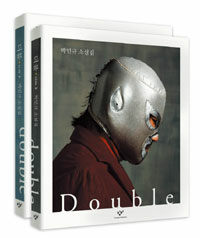

더블 – 전2권 –  박민규 지음/창비(창작과비평사) |

박민규는 나날이 성장하고 있었다.

2006년 핑퐁 이후 손대지 않은 그의 작품을 다시 여는 순간 나는 감동했다.

“多感, 하소서”라는 의미 심장한 책 표지부터 시작하여 “나는 흡수한다/ 분열하고, 번식한다/ 그리고 언젠가/ 하나의 채널이 될 것이다”라는 서언을 필두로 그의 작품들은 마음을 움직이는 경구로 가득하다.

죽음도… 저런 걸까? 행여 삶이란 허물을 벗고, 또다른 삶을 살아가는 게 아닐까.

번짐이 멈춰선 그 순간 이 삶도 끝날 것이다…

바스라지게 흐드러지고, 흐드러지게 바스라지고… 꽃도 소녀도, 결국 모든 것은 잔해가 된다.

30년 전의 탑 하나가 문득 동전의 뒷면에서 허물어져 있다.

生, 老, 病, 死를 겪으면서도 인간은 대부분 자신이 지을 수 있는 가장 무표정한 얼굴을 이 땅에 남긴다. 어떻게 그럴 수 있을까, 어떻게.

모든 물감을 섞으면 검정이 되듯 소소한 삶의 순간들도 결국 죽음으로 물들게 될 것이다.

느끼는 모든 감정을 추스르고 섞으면 결국 체념이 된다. 그것은 캄캄하고, 끝없이 깊고, 풍부하다. 인간이 이를 곳은 결국 체념이다.

처연한 달이 스스로를 깍고 있는 깊은 밤이다.

나는 혼자다. 혼자인 것이다. 찾아 나설 아내도 없다. 설사 네명의 자식이 있다 해도 나는 혼자일 것이다. 이 얼마나 다행한 일인가… 문득 혼자서, 혼자를 위로하는 순간이다. 삶도 죽음도 간단하고 식상하다.

바삭하고 허무한 아내의 손이 홀씨를 다 털어낸 민들레 같은 느낌이다. 그 손을, 나는 꼭 쥐었다.

견디기 힘든 것은 고통이나 불편함이 아니다. 자식들에게서 받는 소외감이나 배신감도 아니다. 이제 인생에 대해 아무 것도 궁금하지 않은데, 이런 하루하루를 보내며 삼십년을 살아야 한다는 것이다.

인간이란 천국에 들어서기엔 너무 민망하고 지옥에 떨어지기엔 너무 억울한 존재들이다. 실은 누구라도 갈 곳이 없다는 얘기다. 연명(延命)의 불을 끄고 나면 모든 것이 선명해진다.

그 옷을 입고, 아내는 소녀처럼 기뻐했다. 소년처럼, 나는 눈물이 나왔다.

이제 누가 그를 재기발랄한 작가라 부를 것인가. 나는 박민규의 글을 읽으면서 생을 반추하고 또 슬퍼하고 또 우울해졌다. 인생은 아무래도 허망한 것이가 보다.

박민규 – 더블

답글 남기기